沈阳工业大学与上海六院联合开展构建深度学习点云“簇均值”模型研究,将CFD从“逐例仿真”解放出来

发布时间:2025-10-19

研究内容:

来自计算医学工程领域的最新研究表明:将深度学习点云统计形状模型(Pcd-SSM)与无监督聚类(HDBSCAN)相结合,能够在保持血流动力学精度的前提下,大幅降低人群级CFD研究的计算成本。研究团队以颈内动脉C1段为对象,在171例正常与58例30–50%狭窄数据集上验证了该框架的有效性。

研究首先用 Point2SSM 在未配准的血管表面上自动建立点到点对应,进入紧致的低维形状子空间后采用 HDBSCAN 提取几何亚型,并对每个亚型构建“簇均值”点云模型。这种策略在 Tier-2 场景下同时兼顾几何代表性与计算效率,避免“一个全局均值模型代表所有样本”的失真。

在统一的稳态CFD设定下(Carreau非牛顿模型、入口速度0.45 m/s、出口零压、刚壁无滑移、二阶迎风、残差<1e−5),团队对30个等距截面提取相对压、静压、速度、壁面剪切应力(WSS)进行统计检验与误差分析。结果显示:在正常主簇(n=65)中,簇均值曲线与个体结果的截面分布高度一致,显著优于理想圆柱模型;同时把原本65次逐例仿真压缩为1次代表性仿真。更重要的是,研究给出了清晰的适用边界:当样本量达到Ncrit=40时,全局均值模型在相对压、静压、WSS等关键指标上与个体结果出现系统性偏差,因此应转而采用分簇-簇均值的层级建模方案。在病理对比上,簇均值模型成功复现了狭窄相关的压降与高WSS热点等典型血流重塑特征,能够重建约91%的速度峰值与≈51%的压降差异,兼具工程可替代性与临床可解释性。

研究意义:

该工作为中等规模人群的血流力学研究提供了“十-百-千”(Ten-Hundred-Thousand)分层思路中的“百(Tier-2)”级范式:先在形状空间完成几何分型,再以簇均值CFD支撑群体级推断,从而在成本与精度之间取得新平衡。对需要开展大样本血管力学评估、风险分层与个体化方案设计的团队而言,这一方法可显著缩短从成像到力学结论的周期。

方法与数据透明度:

数据来自TOF-MRA,经三维重建、网格化后统一进行数值求解与后处理;Point2SSM用于建立高保真点对应,并给出开源实现,便于复现与扩展。

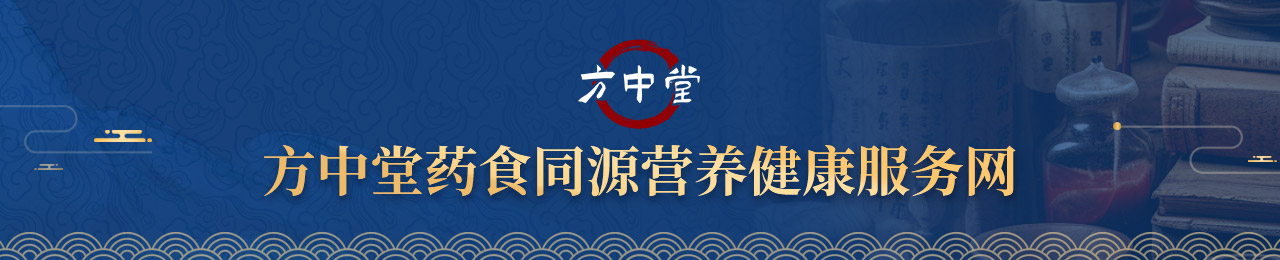

图:簇均值CFD与个体/圆柱的流场对比

图注: 三种几何在相同 CFD 条件下的典型结果对照:(a) 理想圆柱化简;(b) 个体化血管模型;(c) 簇均值(post-cluster mean)。左侧为横截面热力图(如速度/相对压),右侧为三维分布(如WSS/速度流线)。可见簇均值在截面分布与热点位置上更贴近个体结果,而圆柱模型存在明显系统性偏差。

ALT: 圆柱 vs 个体 vs 簇均值的截面热力与三维流场对比。

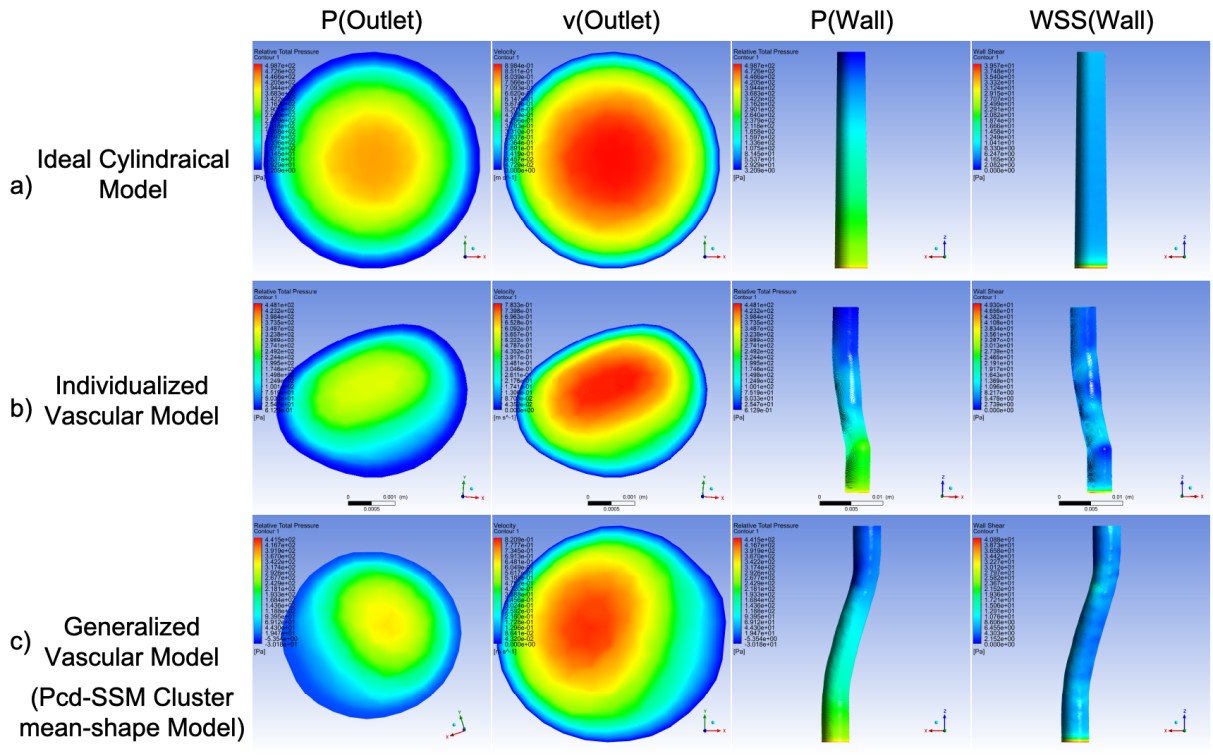

图:形状子空间对比:Pcd-SSM 与 Mesh-SSM

图注: 形状特征投影与聚类可视化:(a) Pcd-SSM(点云统计形状)在 t-SNE 2D/3D 中形成更紧致的簇分布,并展示对应簇的均值形状;(b) Mesh-based SSM 的对照结果簇边界更松散、噪声点更多。Pcd-SSM 的子空间更利于稳定聚类与代表性几何的获取。

ALT: Pcd-SSM 与 Mesh-SSM 的 t-SNE 簇结构与代表形状对比。

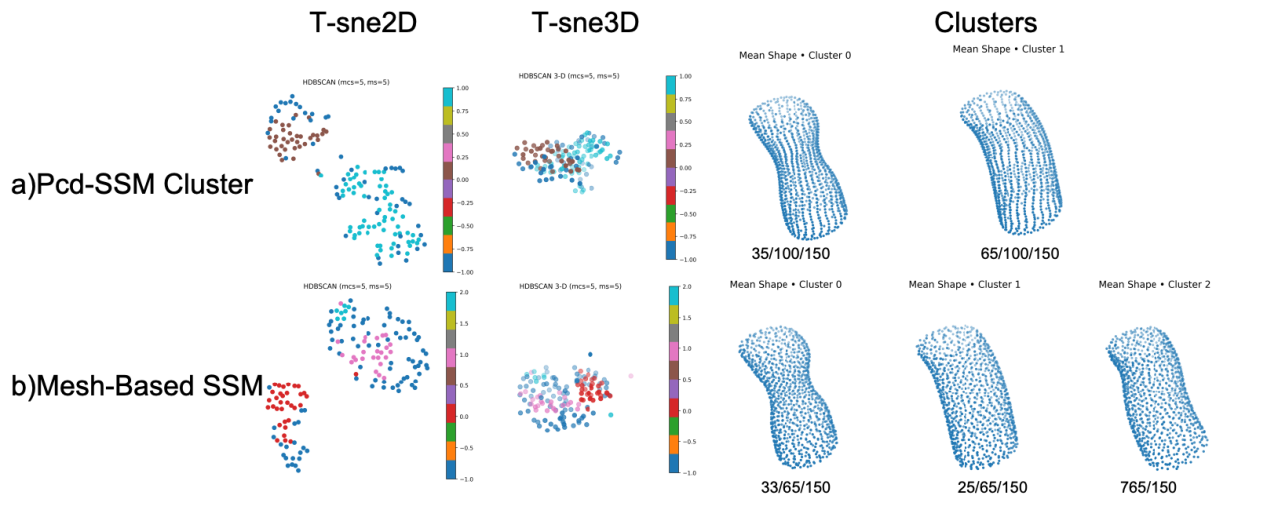

图:显著性与误差的量化评估

图注:(a) “Significant Times (n)”柱状图:在不同样本规模/建模策略下,横跨 30 个等距截面出现统计学显著差异的次数;(b) “Average FDR q-value”热图:四项指标(WSS、静压、相对压、速度)在不同设置下的平均多重校正 q 值(颜色越深表示越显著)。结果指向 Ncrit≈40 附近,全局均值逐渐失效,而分簇-簇均值保持稳定。

ALT: 不同样本规模/模型的显著次数柱状与 FDR q 值热图。